新型液体電池の開発

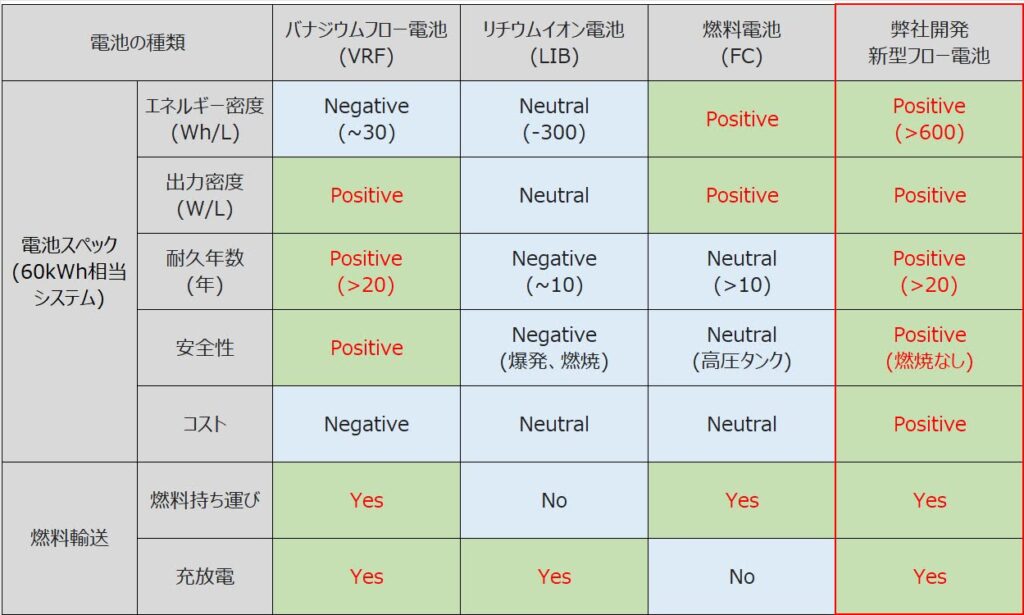

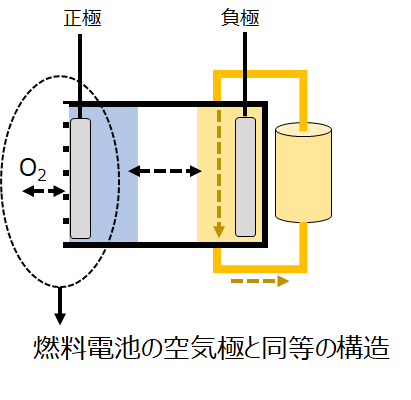

下の表“各種電池の比較”に示すように、運搬等に有利な液体型の電池である“バナジウムフロー電池”は、既に実用化されているものの、一般的なリチウムイオン電池と比較して、エネルギー密度は10分の1程度になります。一方で、寿命、可搬性、安全性、再利用(再充電)といった観点からは他の電池よりも優れていると言えます。

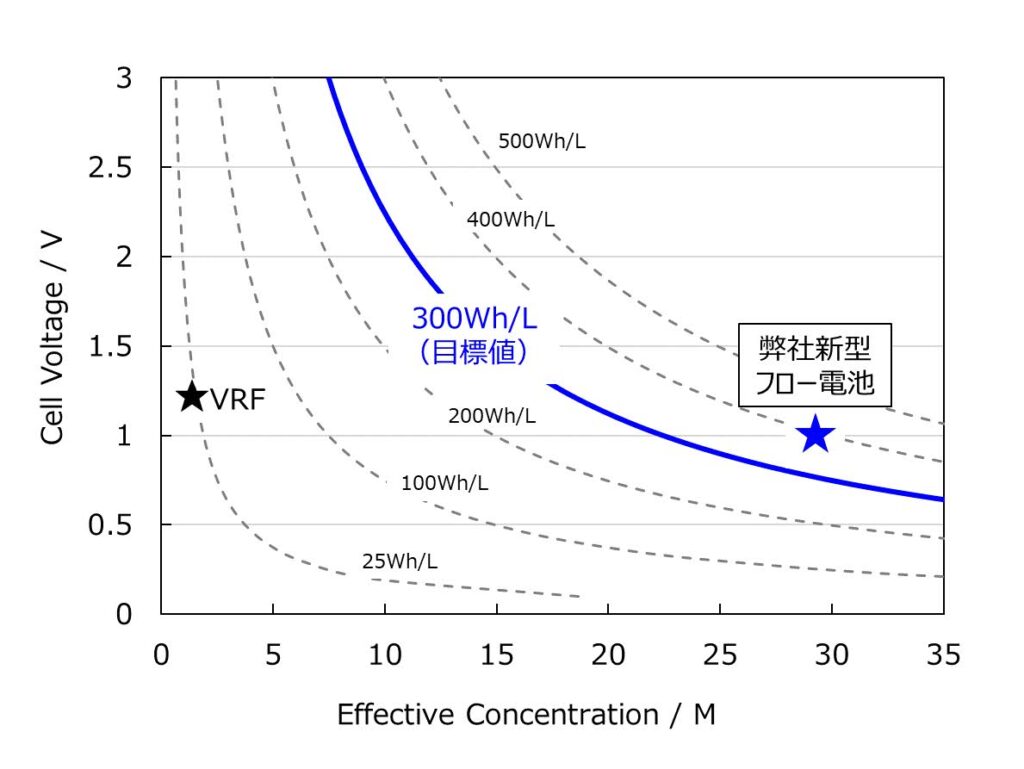

現状のレドックスフロー電池のエネルギー密度では、一回に運搬できるエネルギー量が少なく、運搬コストを含めた際に電気料金が高くなってしまいます。

弊社の試算では、少なくともリチウムイオン電池同等の300Wh/L程度のエネルギー密度(既存フロー電池の10倍)でなければ、遠方の安価な再エネを用いても、日本国内で使用する際には消して安価と言えない状態になります。

そのような観点から、我々はフロー電池の高エネルギー密度化を目指して研究開発を行ってきました。

各種電池の比較

懸濁型燃料による高濃度化

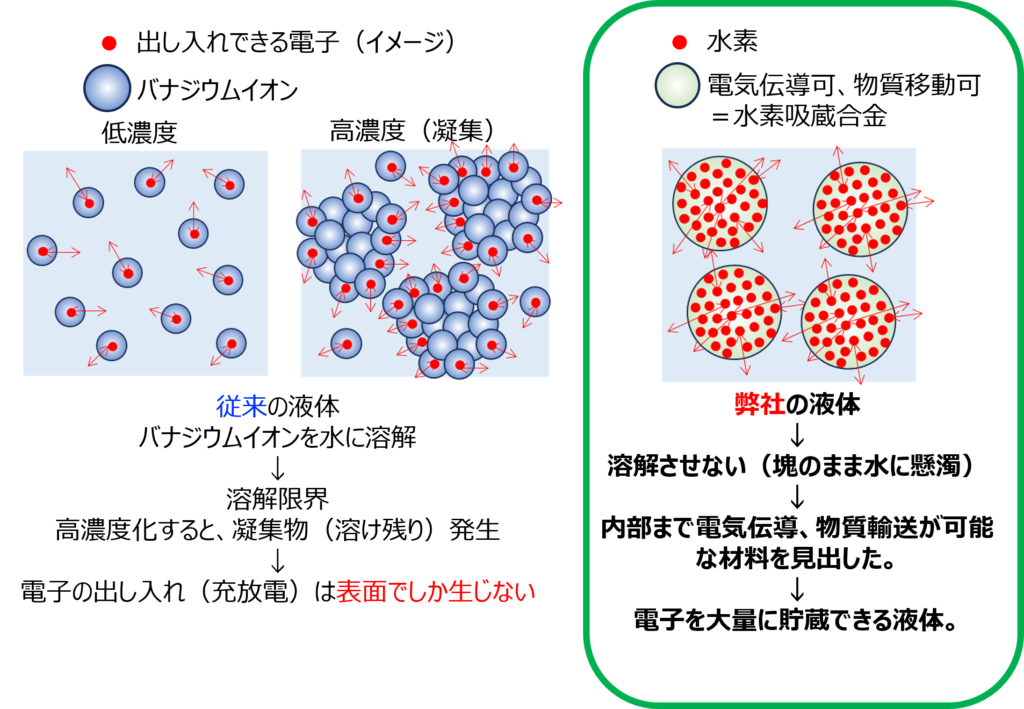

すでに実用化されているバナジウム型レドックスフロー電池(VRF)は、水に溶解させたバナジウムイオンの価数を変化(価数を変化=酸化還元=レドックス)させて電気を貯めます。

即ち、エネルギーを貯める材料(=バナジウムイオン)を高濃度に水に溶解させることがエネルギー密度を向上させる手段となります。

その他、様々なエネルギーを貯めるイオン種を変化させたレドックスフロー電池が研究されていますが、この“水に溶解させる”方法では、溶解限界があり、リチウムイオン電池などのその他の蓄電池と比較して、エネルギー密度が大きく低下してしまいます。

そこで我々は、エネルギーを貯める材料を溶解させるのではなく、固体粒子を電解液に懸濁(分散)させる手法を用いました。

液体電池の燃料としては、二次電池の活物質、即ち、粒子内部までの電気伝導、粒子内の物質拡散が可能な固体粒子が好適と考え、様々な二次電池の活物質をテストしました。

その結果、ニッケル水素電池の負極活物質である水素吸蔵合金が液体電池の固体粒子として好適であることを見出しました。水素吸蔵合金は、充電状態、放電状態共に高い電気伝導性を有します。そして、充放電に伴い水素が出入りする必要がありますが、この固体内拡散も可能です。

この水素吸蔵合金粒子をアルカリ電解液に分散させることで、溶解系と比較して大幅にエネルギー密度を向上させることに成功しました。水系の電解液ですので、燃えない安全な液体です。

溶解と懸濁の違い

単位体積あたりに蓄えられる電気容量

空気極採用による正極フリー構造

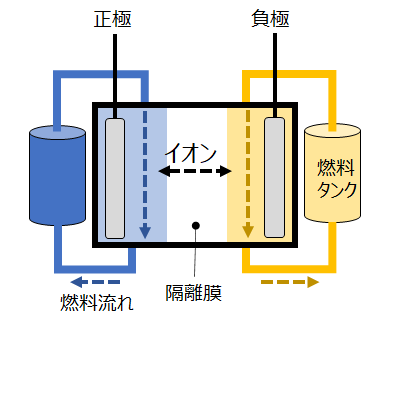

既存のレドックスフロー電池は、正極用燃料(電解液)と負極用燃料(電解液)の二種類の燃料が必要です。我々は、正極燃料に空気中の酸素を使っています。即ち、空気が存在する場所では正極燃料を準備する必要がなく、負極燃料のみで良くなります。この空気極の技術は水素の燃料電池等で実用化されている技術です。これにより、エネルギー密度をさらに倍増させることに成功しました。

正極が空気(酸素)を燃料とする分散系フロー電池

一般的なフロー電池

新型フロー電池

液体電池 = 燃料電池 + ニッケル水素電池 + レドックスフロー電池

即ち、弊社液体電池は、燃料電池の正極技術と、ニッケル水素電池の負極技術、そして、レドックスフロー電池のような液体にエネルギーを貯蔵する技術を融合させた電池です。

分散型フロー電池での高エネルギー密度化の実証

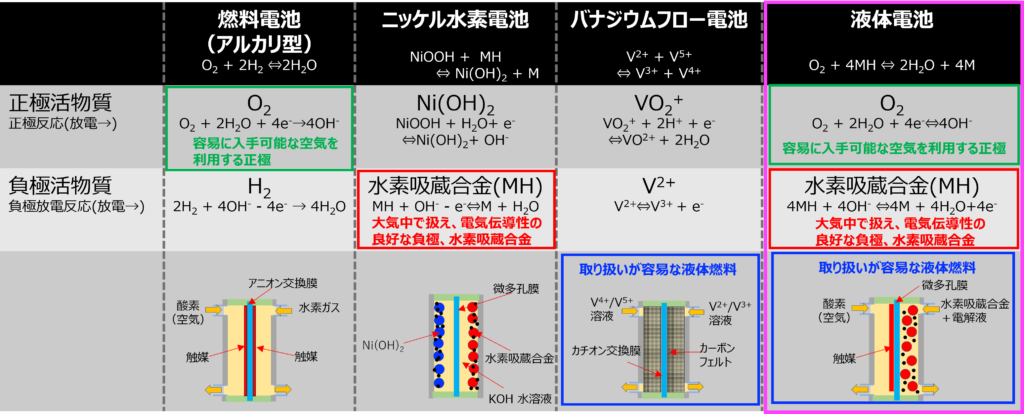

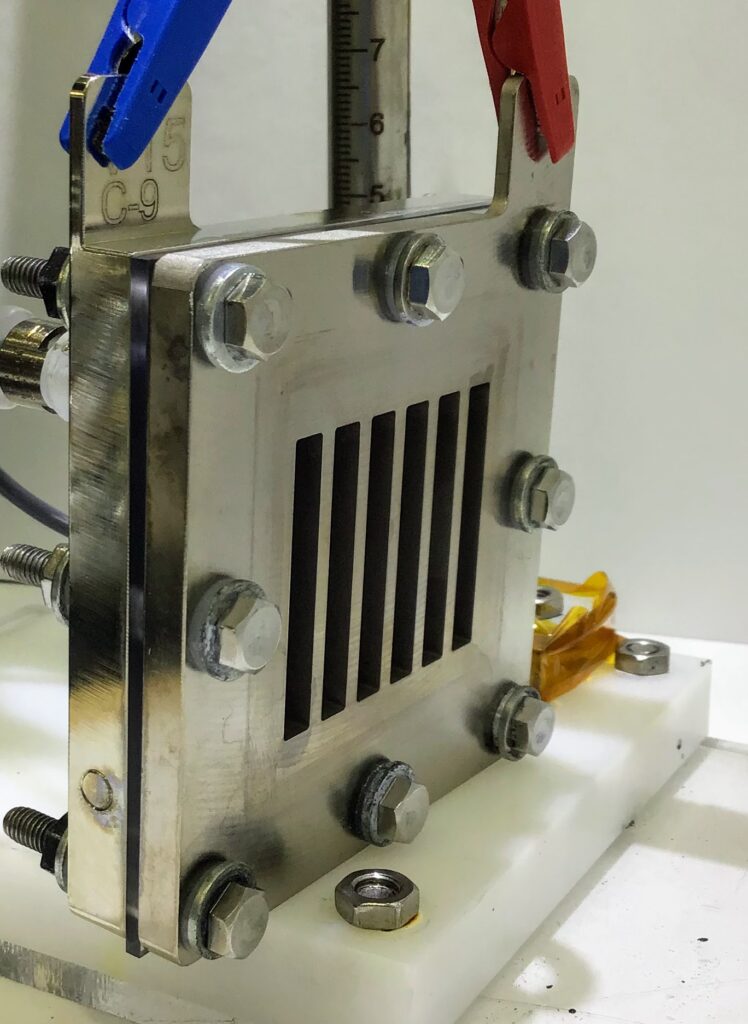

左下図は弊社で作製した燃料の様子です。法政大学森研究室と共同で開発した分散技術により、充放電材料を高濃度に分散した際にも粘度上昇を抑制し、フローを妨げない低粘度を達成しました。下中央図は実験用セルの写真です。黒く見える穴のあいた部分が空気極で、空気を拡散させるガス拡散層が見えています。右下図は実験用セルの燃料極(負極)側の写真です。ポンプからセルへ燃料を送り込む注入口が見えています。

燃料

実験用セル(正極側)

実験用セル(負極側)

下動画では、実験用セルにモータを接続し、燃料を注入しています。燃料がセル内に到達した後に、プロペラが勢いよく回転しています。またセルスタックで高電圧化することで、ミニ四駆を動かすことができました。

充電した燃料でモーターを動かす様子(動画)

セルスタックでミニ四駆を動かす様子(動画)

下図は30mA/cm2の電流密度で放電(発電)させた際の放電曲線です。平均放電電圧が0.80Vで、632Ah/Lの容量密度まで放電しております。即ち、505Wh/Lを実証できました。既存のバナジウムフロー電池と比較して10倍以上のエネルギー密度を達成しました。

新型液体電池での放電曲線

下図はSOC0%~100%での充放電サイクルを行った際の放電容量維持率を示します。117サイクル後に維持率99.5%を確認しています。

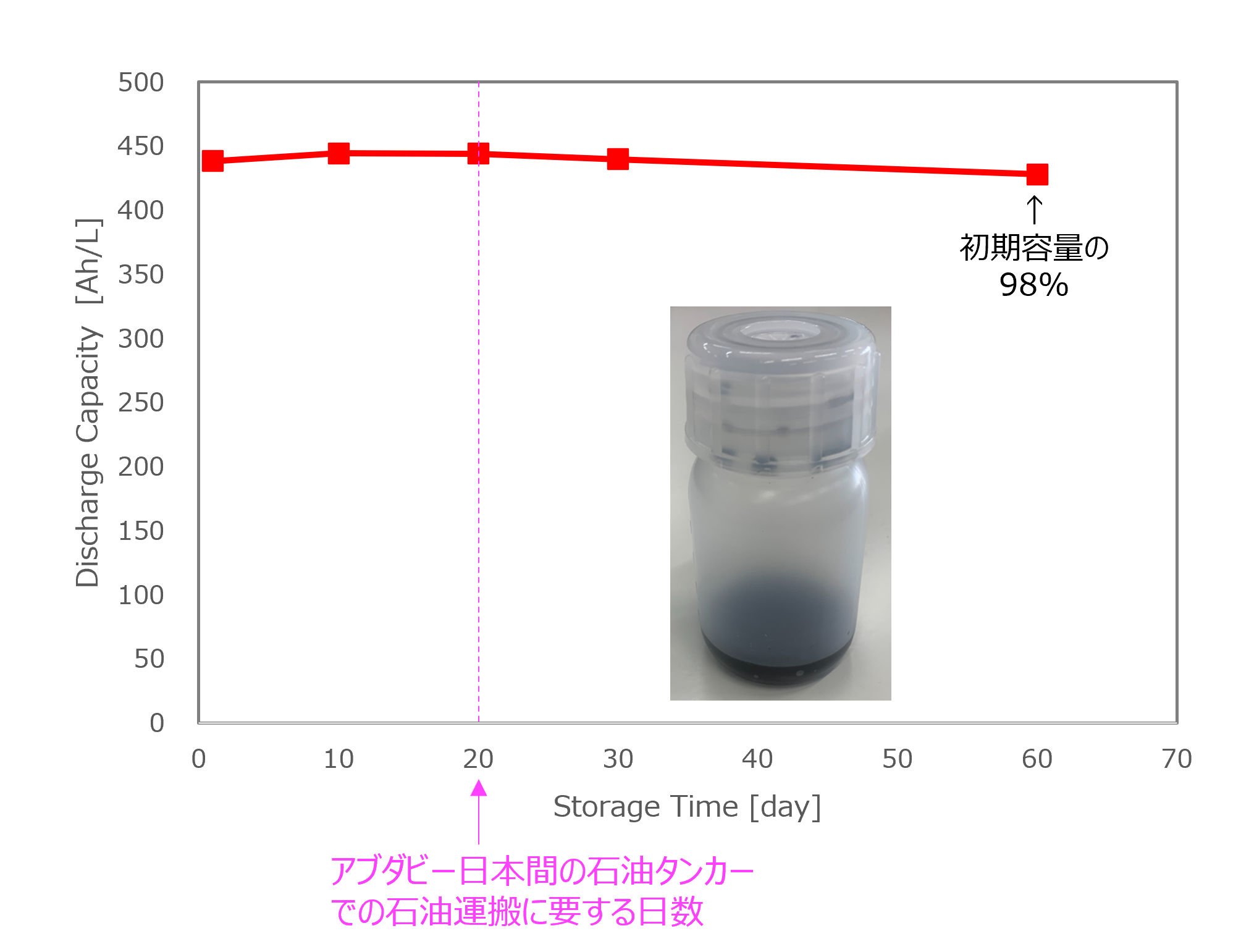

下図は充電済み燃料の自己放電を調査した結果です。満充電状態の燃料を大気中でPPボトルに保管し(室温)、一定期間ごとに取り出して放電容量を測定しました。2か月後においても初期容量の98%を保持していることを確認しました。

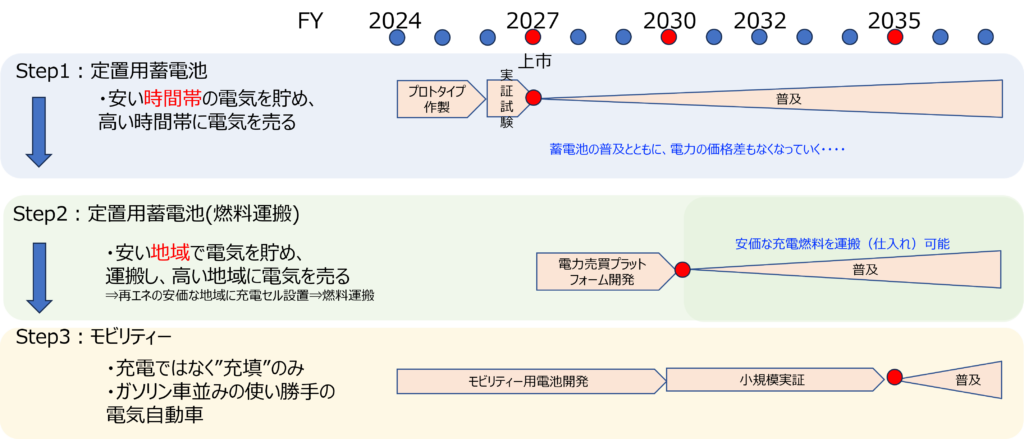

液体電池普及に向けたステップ

Step1『定置用蓄電池』の普及

まずは定置用蓄電池としてこの液体電池を普及させます。これは、再エネの買取り価格が下がった天気の良い昼間に電気を貯め、再エネ買取価格の高騰する夕方頃から放電して電気を販売します。即ち、電気の価格が時間で変化する、その価格差で利益を上げるモデルです。

Step2『充電済み液体』の運搬

Step1で定置用蓄電池が普及すると、電気は”貯められるもの”になるため、日中と夜間での電気の価格差がなくなってしまいます。そうなってしまいますと、蓄電池を導入したお客様は利益をだせなくなってしまいます。弊社液体電池は、常温常圧で液体であり、液体のみを抜き出して容易に運搬することができます。また、高いエネルギー密度であるため、その運搬コストも低減できます。即ち、Step2では、再エネ発電コストの安い地域で液体に充電し、その充電済み液体を運搬してエネルギー需要の高い地域で発電(放電)します。これにより、時間による価格差がなくなった状態でも弊社液体電池を導入したお客様は利益を出し続けることができると期待しています。

Step3『モビリティー』の普及

エネルギーの消費量の大きなモビリティー(電気自動車)への応用を目指します。既に充電済みの液体を運搬して充填するだけなので、電気自動車の充電時間を大幅に削減できます。現在のガソリン車並みの使い勝手の電気自動車が期待されます。

モビリティーへ新たなエネルギーを導入する場合、必ず障壁となるのが、アプリケーションの普及が先か、インフラの普及が先か、の問題です。例として、水素の燃料電池車が挙げられます。水素燃料電池車が普及しないと、水素ステーションが普及しない。水素ステーションが普及しないと、燃料電池車が普及しない。。。。。

上記のようなステップを踏むことで、モビリティー用の新エネルギーのインフラを先に整えられる、即ち、普及への障壁をなくせると考えています。

モビリティへの適用例

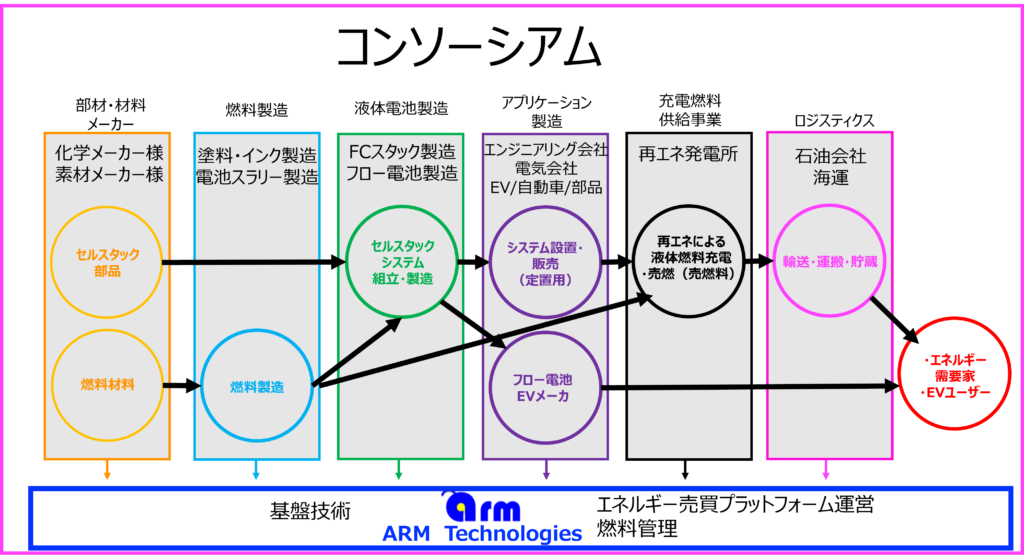

開発計画~コンソーシアムメンバー募集中~

上記ステップを歩み始める前にやらなければならないことはまだまだあります。開発項目も残されています。この壮大な計画を成し遂げるためには、弊社の力だけでは到底成し遂げられません。助けてください。

このプロジェクトにより、多くの事業が創成されることと思われます。それらの事業を一緒に作り上げる”仲間”を募集しています。ご賛同いただける会社様と、定置用の液体電池のプロトタイプ作製に向けて、コンソーシアムを作りたいと考えています。ご興味を持たれましたら、是非ともご連絡ください。